李玉宇宙:似曾相识宴归来

更新时间:2025-11-07 09:02:13

“那既然我决定了要说话、要表达,我就不怕。年轻的时候,我经常把简单的事情复杂化,我现在是把复杂的事情简单化了。我们每个人都喊一嗓子,这个世界才会有变好的可能。”

写这篇影评前我去翻了李玉导演之前所有的访谈,找到的寥寥可数,非常困惑。其中这一段上城士的采访回答了我: “ 上城士:以往你很少会在影片拍摄上映后做出更多的表达,但这一次却不同以往了,为什么? 李玉:以前我会有一点点那种觉得电影是艺术,艺术家在完成创作后就不要说话了,所以我会拒绝采访,因为我觉得要说的都在电影里了。但这一次我想要说一些话,我想让尽量多的女性看到这部电影,为自己发声,喊醒自己,这样前面真实发生过的伤害才不算枉然。你刚刚说你注意到了沫沫和那些同样受伤害的女孩子们走出法院时,你看到玻璃门上贴着的所在地叫昭然市。你看你就注意到了这个细节,只是在镜头里一晃而过,但你解读到了。我们女性之间是有密码的。我们可以看到彼此,因为我们有意无意间就身处在一模一样的处境里,戴锦华老师说的“细小的、琐碎的、刺一样的处境”,我们同在。 那既然我决定了要说话、要表达,我就不怕。年轻的时候,我经常把简单的事情复杂化,我现在是把复杂的事情简单化了。我们每个人都喊一嗓子,这个世界才会有变好的可能。 ”

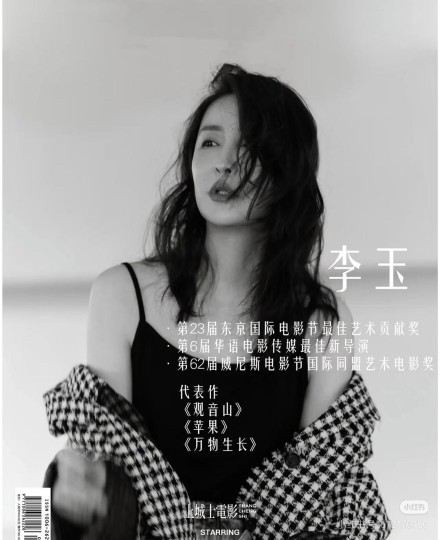

这段话说的太好,非常有李玉导演的色彩,对得上她影坛多年磨出来的作者性。就像这部电影一样,你看选题,就知道,这个片子写着李玉的名字。 作为中国影坛少数坚持作者表达的女性导演,李玉的作者性鲜明地贯穿于其创作生涯,她以持续演进的女性视角、对创伤与救赎的深度探索,在中国影坛留下了独特的个人印记。 让我们一起走进李玉宇宙,捕捉她的作者性。

李玉的导演生涯起步于纪录片。《姐姐》这部短片取材于李玉早期在东方时空的《生活空间》做的一期节目。原本领导安排李玉去拍摄刑警,但在跟踪拍摄中她却精准的察觉到了比起刑警故事,更加能引起社会共鸣与反思的内容: “蕊蕊和峰峰是一对双胞胎,出生的时候是剖腹产,爸爸妈妈商量后觉得女孩能照顾男孩,于是蕊蕊就成了姐姐,峰峰就成了弟弟”

此后李玉又创作了《守望》《光荣与梦想》,这些纪录片获得了中国纪录片协会大奖等多个国内奖项。这段经历为她后续作品注入了写实底色和对社会现实的敏锐观察。

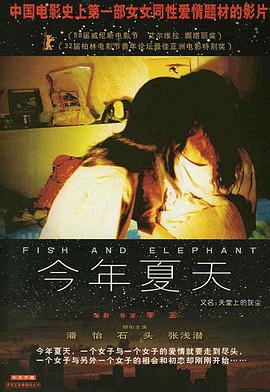

刚开始做第一部剧情片的李玉,已经显露了爱使用意象、隐喻、符号的作者性。 在影片中,金鱼共出场12次:以欢游、待宰等状态,象征角色的被动与依存;大象出场6次:出现在关键节点,如留电话、最终对峙,成为沉默的见证与愤怒的象征。 影片通过意象与角色命运的绑定,揭示了社会规训下女性无论是依存还是反抗所共同面临的困境与悲剧结局。

从《今年夏天》到《红颜》《苹果》,李玉的镜头始终对准那些在社会道德囹圄中挣扎的女性,以近乎粗粝的写实风格呈现其生存困境与欲望,男性角色常处于缺席和不光彩的地位。这里也能看出《下一个台风》视点选择的作者性。

它成功地平衡了作者表达与商业类型元素,获得了票房和口碑的双重认可,奠定了李玉作为一线导演的地位。 李玉不再满足于展示“困境是什么”,而是更深入地探讨“身处困境之后,人如何继续生活?”

在李玉的创作谱系中,《二次曝光》是承上启下的关键一环,它上承《观音山》对个体精神世界的关注,下启《万物生长》等更偏向商业类型的尝试。 这时候已经有评论指出李玉影片的叙事过于晦涩,逻辑存在漏洞,为了构建心理迷宫而牺牲了故事的连贯性与可信度。她不适合做现实主义的特质初步显现。 女性形象也开始中产阶级化,更加侧重创伤叙事。

《阳光劫匪》是李玉导演作品中口碑争议最大、市场表现也未达预期的一部。批评的声音主要集中在风格融合的生硬、作者性的模糊。

相比于《阳光劫匪》,《断·桥》算是李玉作者性的一次有力回归,并展现了其作者表达与类型叙事更成熟的融合。但本片最终还是沉溺于自我陶醉的矫情与失控的戏剧张力之中,成为一部形式大于内容、主题先行而叙事苍白的失败尝试。 回顾完李玉的创作序列,她的作者性已经非常清晰,体现在她一以贯之的核心母题、鲜明的美学风格以及与时代对话的演进姿态。《下一个台风》毫无疑问继承了这些优点,甚至更激进。 影片采用双线叙事结构,明线是林沫沫因反抗性侵而遭受二次伤害的维权过程,暗线是阿汐母亲被侵犯的过往。两条线索通过渔村青蚵嫂的临终忏悔交织,试图形成代际创伤的呼应。 通过城市女孩林沫沫(张子枫饰)与海岛失语女孩阿汐(张伟丽饰)的相遇为线索,切入校园性侵、女性互助等社会议题。创作灵感源于“林奕含事件”,李玉也曾坦言拍摄动机是“纪念林奕含,并推动对校园性暴力的关注”。

影片最大的特色在于将"台风"这一自然灾害转化为核心隐喻,既指代自然界的风暴,也象征着社会偏见、网络暴力和历史创伤。 影片通过飞鸟、破船、始终不痊愈的眼睛、潮间带等意象构建了一套符号系统,尤其是青蚵嫂演唱的梨园戏《李亚仙》选段“三千两金”的细节设计,巧妙影射了在男权社会中女性被迫通过自我伤害来求生存的悲剧命运。

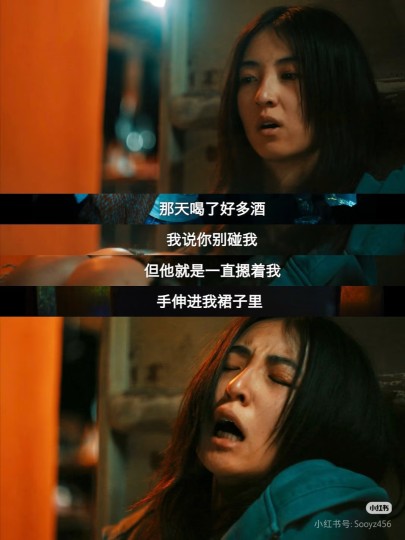

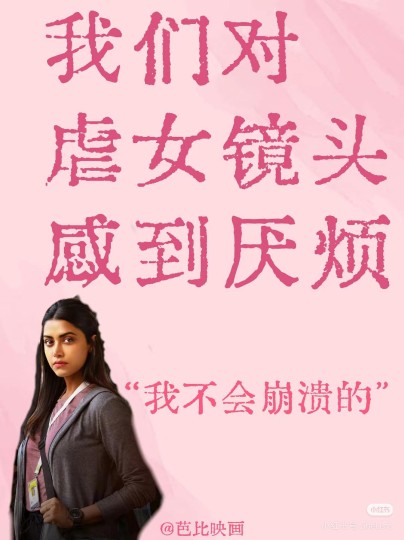

李玉在《下一个台风》中进一步强化了她的作者印记。她通过青蚵嫂与陈淑楠的角色展现了“受害者与加害者双重性”——青蚵嫂因丈夫侵犯阿汐母亲而污蔑对方,陈淑楠为维护家庭试图用金钱收买林沫沫。这种设定打破了简单的善恶二元论,揭示女性在父权结构下可能成为压迫同谋的复杂性。 正如李玉所言:"每个女性在受伤害的风暴里,都在拼命地自救,自救的方式各种各样......我特别希望大家看到的除了非黑即白的世界,还有很多很多的灰色地带。" 在视听语言上,李玉展现出成熟的作者控制力。日常戏用长镜头捕捉海岛时间的流动,创伤戏用快速跳接,高潮戏则回归静止长镜头,如林沫沫与阿汐在台风眼中对视的三分钟镜头,以风暴与平静的对比外化人物心理。 影片采用“去男性化”处理:施暴男性始终以背影或声音出现,焦点完全集中在女性群体的互动上。《下一个台风》提供了女性题材的杰出范例。它不靠惨烈画面虐女,而是以林沫沫口述侵害的留白更显揪心。影片以共情镜头聚焦女性间的深刻理解与扶持,让观众获得超越情绪宣泄的、真实而震撼的情感共鸣。

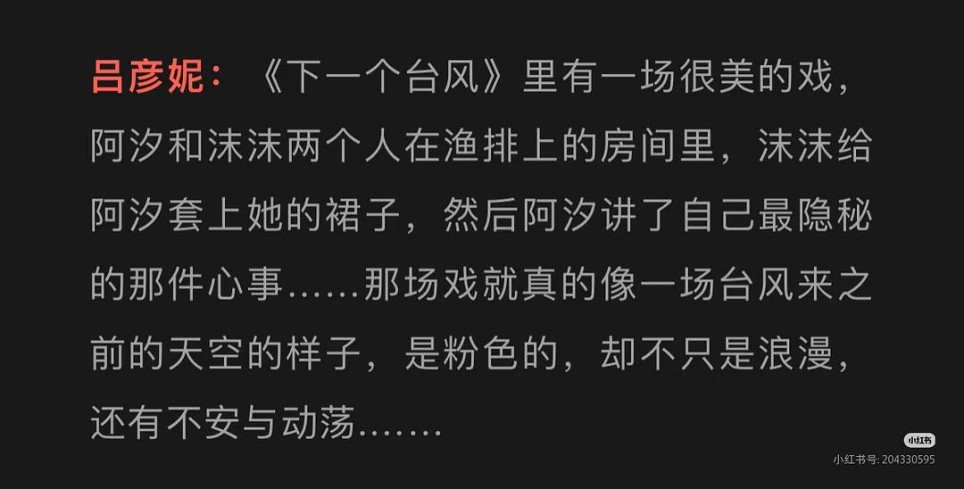

诸如阿汐和沫沫在渔排上那场"像台风来之前天空样子"的戏份,粉色的光影中既有浪漫又充满不安与动荡。这种对女性之间微妙情感的捕捉,正是李玉作者性的突出体现。

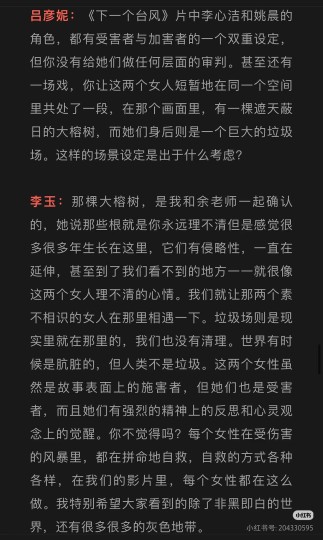

影片中许多镜头的设计都非常有意思,比如青蚵嫂与陈淑楠相遇的镜头。影片中两个素不相识的女人在榕树下垃圾场相遇,体现了导演对人性复杂性的深刻洞察。 李玉在与摄影指导余静萍共同构思时,特意选取根系盘错、具有侵略性延伸特质的大榕树,象征女性角色"理不清的心情"如同深扎地底又四处蔓延的根系;而保留现实存在的垃圾场,则暗喻"世界有时肮脏,但人类不是垃圾"的创作立场。 这种场景设置与人物塑造的互文关系,凸显了李玉作者性的核心主张:拒绝简单的道德审判,转而关注每个女性在风暴中的自救实践,以及灰色地带中人性的真实状态。

又比如两个女孩在火堆旁手舞足蹈的镜头,这是一个极具深意的场景设定。它巧妙地借助了人类文化中古老的仪式意象,来展现角色与旧有生命阶段的告别。 火堆本身是一个强大的分离阈限。熊熊燃烧的火焰在物理和心理上区隔了两个世界:火焰的一边是日常的、束缚的过去,另一边则预示着新生的可能。女孩们选择在火堆旁起舞,这个空间的选择本身就象征着她们已主动从原有生活秩序中“分离”出来。

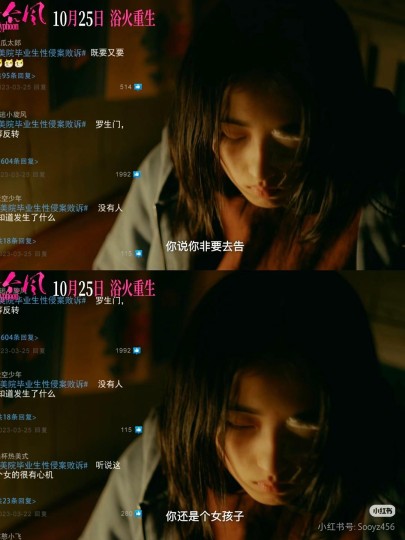

然而,李玉的作者性也暴露出一定的局限。 例如镜头只聚焦女性,只由女性讲述无疑是非常创造性的设计。但青蚵嫂突然患癌并说出真相的情节,因缺乏心理转变铺垫而显得生硬;陈淑楠从维护丈夫到交出证据的转变也略显突兀。单一视角的展开让人物的欲望、生长都变的诡异起来。 网暴情节的呈现在不对准加害者的设定下,视听语言也变得无聊、无新意起来,影片甚至有切换手机画幅的恶评呈现,这种短剧质感让人看的有些摸不清头脑。

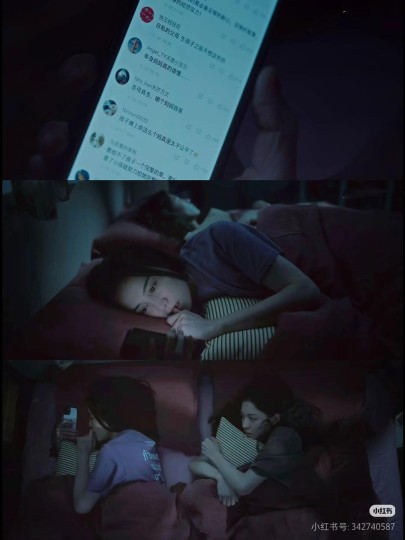

同样是对舆情的展现,同样是女性主义影响,《好东西》在这方面就做的很好。

《好东西》对网暴的处理之好,在于其“去戏剧化”的真实感。铁梅的遭遇没有走向激烈的舆论对抗或反转,而是被限定在工作领域,甚至未完全侵入其生活圈。这种处理揭示了网暴的一种常态:它可能并无结局,也未必需要一场胜利来化解。 而网暴相关的视听设计也做的极其有质感,通过对铁梅失眠、铁梅小叶天台对话等切片的呈现,展现了铁梅脆弱的一面,去除了主角本身的脸谱化嫌疑。

同样,去男性化的这种设计强化了女性视角,但也带来新的问题——将性别压迫简化为女性内部矛盾,未能深入剖析权力结构的复杂性。 正如马克思所说,人本质是一切社会关系的总和,在父权社会的背景下跳出父权描述父权,在暴力场面中跳出暴力本身描述暴力,实在是一种吊诡的选择。 又比如李玉一以贯之的隐喻堆叠虽丰富了文本层次,却也导致叙事重心分散。有观众批评影片“抒情过度”,用“MV式配乐”掩盖剧本空洞。 文艺、抒情,这是李玉一贯的作者性,但也是问题。当做现实主义作品时,就该摒弃掉自己一贯的文艺腔,专注于把叙事砸实在、人物扎牢稳。

更关键的是,李玉始终更擅长刻画女性之间的微妙情感,而非系统性地批判现实。她一个重要突破在于对传统电影“凝视”机制的颠覆。在经典电影叙事中,女性形象常常成为男性欲望的投射对象,处于“被看”的被动位置。而李玉的镜头语言,则致力于构建一种女性之间的相互凝视。这种凝视不再是单向度的窥视,而是充满了理解、试探与情感流动的对话。 将叙事重心过度倾斜于林沫沫与阿汐之间“如梦似幻”的情感关系塑造。这种处理方式,使得影片对两位女性角色所遭受的结构性暴力的描绘,仅仅沦为推动其情感关系的背景道具或情节催化剂。当影片后半段试图以有限篇幅直接呈现她们对暴力的反应时,由于前文缺乏扎实的社会语境铺垫,这种反应显得如同无源之水般空洞和苍白,所谓的批判也因此失去了力量。这种对现实苦难的“悬置”与“搁置”,暴露了导演在系统性社会剖析上的无力与回避,她似乎更满足于在一种封闭的情感领域内经营“微妙”的氛围。 这使得影片在“女性主义”与“女同美学”之间摇摆不定,迈入文宴的后尘,有些“似曾相识宴归来”的感觉。

《下一个台风》无疑是李玉创作道路上一次具有转折意义的重要尝试,它既凸显了其作为女性导演在议题选择与情感表达上的独特视角与艺术勇气,也折射出她在驾驭多重社会隐喻与类型叙事时的结构性局限。 在现实主义力度的呈现上,影片虽直面性侵、网暴、二次伤害等社会痛点,却因对系统性暴力的剖析停留在隐喻层面,未能实现更具社会穿透力的批判,从而呈现出某种叙事落差。 尽管如此,电影试图打破沉默、直面个体与历史创伤的努力仍具有不可忽视的价值。在台风过境后的寂静之中,这部电影至少让观众得以更清晰地听见那些曾被喧嚣所淹没的低声部叙事——这或许正是其作为作者电影最值得肯定的意义所在。

(图片来源于网络)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『』相关阅读

《烈焰焚音》

《烈焰焚音》

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

当我们说某个电影角色厌女时,我们在说什么?

斯隆女士的信仰和布局

斯隆女士的信仰和布局

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

There is only life that matters. ——气质独特的探案片

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

2025年7月份开始观看《凤凰大视野》往期节目汇总(不按时间顺序 时刻更新)

程昭悦谋反这几集太精彩了

程昭悦谋反这几集太精彩了

电影作为一种声音

电影作为一种声音

观众需要有诚意的作品

观众需要有诚意的作品

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

本该满分的翻拍,毁在一张无波的面孔

这剧,实在是太能瞎扯了

这剧,实在是太能瞎扯了

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

我不知道这是什么电影,但是应该不是我期待的女性电影

《呼喊与细语》观后

《呼喊与细语》观后

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

这是一部伪装成历史正剧的ai作品

《小城大事》值得!!!

《小城大事》值得!!!

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

爱的反义词不是恨,是清醒的痛

下个路口再见

下个路口再见

野蘑菇千万别吃,真有毒

野蘑菇千万别吃,真有毒

二刷才看见爱登堡男装

二刷才看见爱登堡男装

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

Disney+劇集|《神力人》第一季:平凡日常的知音相伴,克服自我的神力孕育

超级好看

超级好看